Social Media / Gesundheitsförderung mit digitalen Medien

Zitierhinweis: Ludwigs, S. & Nöcker, G. (2020). Social Media / Gesundheitsförderung mit digitalen Medien. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.

Zusammenfassung

Seit der Einführung von Internettechnologien in den 90er-Jahren ist ein breites Spektrum an digitalen Anwendungsformen entstanden: etwa soziale Netzwerke, Apps, Video- und Fotoportale, Blogs, Foren, Communitys oder Games. Auch im Bereich der Gesundheitskommunikation wächst die Zahl und Bedeutung dieser Angebote rasant. Ihr Kommunikationsweg basiert nicht mehr nur auf einseitiger Informationsübermittlung, sondern vor allem auf Interaktion und Vernetzung. In der Prävention und Gesundheitsförderung wird digitalen Medien das Potential zugeschrieben, aktive Teilhabe und soziale Unterstützung zu ermöglichen, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu fördern und Informationen zielgruppengerecht zu platzieren. Damit können sie neue Impulse setzen für die Strategien und Handlungsfelder der Ottawa-Charta.

Schlagworte

Social Media, Foren-Webcare, Institutionelle Gesundheitskompetenz, Virtuelles Streetwork, Informationsstrategie, eHealth, e-Government, Social Games, Gamification

Digitale Medien und Kommunikationskanäle sind in unserer modernen Wissens- und Informationsgesellschaft nicht mehr Zusatz, sondern konstituierender Bestandteil vieler Lebensbereiche – von Unterhaltung über Lernen und Arbeiten bis hin zu Gesundheit. Sie beeinflussen, strukturieren und formen die Wahrnehmung der Menschen, schaffen neue Erfahrungs- und Interaktionsräume und werden zu einem wichtigen Sozialisationsfaktor.

Seit der Einführung von Internettechnologien in den 1990er-Jahren hat sich eine rasante technische Entwicklung (digitale Revolution) vollzogen, deren Auswirkungen über veränderte Wissens- und Informationsprozesse hinaus als gesellschaftlicher Strukturwandel in nahezu allen Lebensbereichen spürbar werden. Ein solcher Wandel vollzieht sich auch im Gesundheitswesen. Mit der Verabschiedung des Gesetzes für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation (DVG) im Juli 2019 sind insbesondere im Bereich der Gesundheitsversorgung neue Rahmenbedingungen geschaffen worden. Diese werden begleitet durch einen vom Bundesministerium für Gesundheit ins Leben gerufenen health innovation hub (https://hih-2025.de), der den Ausbau digitaler Gesundheitsanwendungen forcieren soll. Diese Innovationen und Regelungen zielen überwiegend auf das medizinische Versorgungsfeld (Patientenwohl) sind damit aber auch richtungsweisend für digitale Anwendungen im Bereich von Prävention und Gesundheitsförderung.

Das vorliegende Stichwort thematisiert in diesem Kontext den Entwicklungsstand und das Potenzial von „Social Media“ Applikationen für die Prävention und Gesundheitsförderung.

Social Media – Definition

Mit Social Media, Social Web oder Web 2.0 ist ein seit Mitte der 2000er-Jahre boomender Bereich von Onlinediensten gemeint, die es den Nutzern erlauben, über Web-Plattformen niedrigschwellig miteinander zu kommunizieren und zu kollaborieren, selbstgenerierte Inhalte wie Texte, Fotos und Videos im Internet in geschlossenen Gruppen zu teilen und/oder öffentlich bereitzustellen (Döring, 2014). Genauer geht es um Soziale Netzwerkseiten (SNS), Foren, Blogs, Wikis, mobile Apps, Podcasts oder Bookmarking- und Social-News-Dienste (Grabs, Bannour & Vogl 2018).

Kurz und knapp | |

Digital Health | Digital Health ist die interdisziplinäre Verbindung von Gesundheit, Gesundheitsfürsorge, Leben und Gesellschaft mit digitalen Technologien, um die Effizienz der Gesundheitsversorgung zu verbessern und Arzneimittel individueller und wirkungsvoller einsetzen zu können. |

Digitale Agenda 2020 (EU) | ist die Strategie der Europäischen Union, mit der digitale Technologien einschließlich des Internets zur Stimulierung der europäischen Wirtschaft genutzt werden sollen. Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaft sollen gleichermaßen einen maximalen Nutzen aus der Anwendung erzielen. Die Agenda ist die erste von insgesamt sieben Initiativen im Rahmen der „EUROPA 2020“-Strategie zur Förderung von intelligentem, nachhaltigem und inklusivem Wachstum. In Deutschland wurde 2016 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine „Digitale Strategie 2025“ vorgelegt, die Ziele und zentrale Themenfelder sowie Maßnahmen zur nationalen Umsetzung beschreibt. |

eHealth | bezeichnet den Gebrauch elektronischer, digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und Dienste für die Gesundheit. Dazu zählen die Interaktion von Patientinnen und Patienten mit Gesundheitsinstitutionen, der Datenaustausch zwischen Institutionen und der Austausch unter Patientinnen und Patienten bzw. zwischen Gesundheitsexpertinnen und -experten. eHealth umfasst ein breites Spektrum von IKT-gestützten Anwendungen, z. B. der Telemedizin und mHealth-Dienste. |

e-Health Gesetz | Das Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen wurde im Dezember 2015 veröffentlicht. Ziel ist es, alle Leistungserbringer im Gesundheitswesen miteinander zu vernetzen und somit die sektorenübergreifenden Kommunikationsmöglichkeiten sowie den Transfer von Gesundheitsdaten effizienter zu gestalten. |

| Horizon 2020 | ist das Forschungsrahmenprogramm der EU. Ein Schwerpunkt fokussiert PHC (personalised health and care) und insbesondere mHealth-Anwendungen. Diese werden als Beitrag zur Befähigung der Bürgerinnen und Bürger zum Selbstmanagement in den Bereichen Gesundheit, Krankheit, Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention verstanden. Für PHC stand 2014 ein Budget von 549,3 Millionen Euro zur Verfügung. |

| mHON-code | ist ein Zertifizierungverfahren für mobile Gesundheits-Apps auf der Basis von acht verschiedenen Beurteilungskriterien. Das Qualitätssiegel wird von einer in der Schweiz ansässigen NGO (Health On the Net Foundation) vergeben, die seit sich 1995 für qualitätsgesicherte Gesundheitsinformation im Internet einsetzt. |

mHealth | ist eine Komponente von eHealth und Digital Health. Der Begriff umfasst den Einsatz diverser mobiler Endgeräte wie z. B. Smartphone, Tablet oder Patientenüberwachungsgeräte. Dazu zählen auch Lifestyle- und Gesundheits-Apps, die eine Vielzahl von Vitalwerten (z. B. Puls, Temperatur, Blutdruck) und Daten (Informationen) übertragen. |

Telemedizin | bezeichnet die Diagnostik und Therapie unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwischen Arzt/Ärztin, Therapeut/Therapeutin, Apotheker/Apothekerin sowie Patienten und Patientinnen oder zwischen zwei sich konsultierenden Ärztinnen bzw. Ärzten mittels Telekommunikation. Sie umfasst die gesicherte Datenübertragung durch Text, Ton, Bild oder andere Formate, die für Prävention, Diagnostik, Behandlung und Nachsorge benötigt werden. |

Telemonitoring

| Beim Telemonitoring werden Patientinnen und Patienten mit Geräten zur Messung von Vitaldaten ausgestattet (z. B. Gewicht, Blutdruck, Herzfrequenz), die in der Lage sind, diese Daten direkt zu einem medizinischen Betreuer bzw. einer Betreuerin zu übertragen. Neuerdings gibt es auch Notfallanwendungen, die einen Sturz oder eine plötzliche Untätigkeit direkt an die Notfallambulanz melden. |

Der Einsatz von Social Media und die darin angelegten Teilhabe-, Vernetzungs- und Ausdrucksmöglichkeiten der jeweiligen Adressatinnen und Adressaten eröffnen aber auch aus einer vom Leitgedanken der Gesundheitsförderung ausgehenden Perspektive durchaus neue, bisher nicht vorhandene Chancen, „ein Mehr an Kontrolle über die eigene Gesundheit“ (Gesundheitsförderung 1: Grundlagen) zu erlangen (Kickbusch, Pelikan, Apfel, Tsouros & World Health Organization 2013).

Im Hinblick auf die technischen Zugangsmöglichkeiten und das reale Nutzungsverhalten der digitalen Technologien ist die Entwicklung in den vergangenen Jahren rasant fortgeschritten. Demnach verfügten im Jahr 2017 88 % aller deutschen Haushalte über einen Internetzugang und 87 % über einen Breitbandanschluss. In Haushalten mit mindestens einem Kind (drei Personen) und mit über 3.200 Euro Nettoeinkommen waren es gar 100 % in beiden Dimensionen. Während die älteren Jahrgänge (65+) von sozialen Netzwerken noch wenig Gebrauch machen (21 %), stieg dieser Anteil bei den 45- bis 64-Jährigen auf 70 % und lag in die Gruppe der 16- bis 24-Jährigen bei 86 % (männlich) bzw. 92 % (weiblich), bei weitestgehend täglicher Nutzung (Statistisches Jahrbuch 2018).

Der Einsatz von Social-Media-Technologien für Aufgaben der Gesundheitsförderung und Gesundheitskommunikation erfordert allerdings weit mehr als die bloße Auswahl der passenden Technologien zur jeweiligen Zielgruppenansprache. Er erfordert vor allem ein vertieftes Verständnis der kommunikativen Prozesse und der damit einhergehenden Veränderungen im Verhältnis von Adressatinnen bzw. Adressaten und Anbietern.

Die kommunikationswissenschaftliche Perspektive

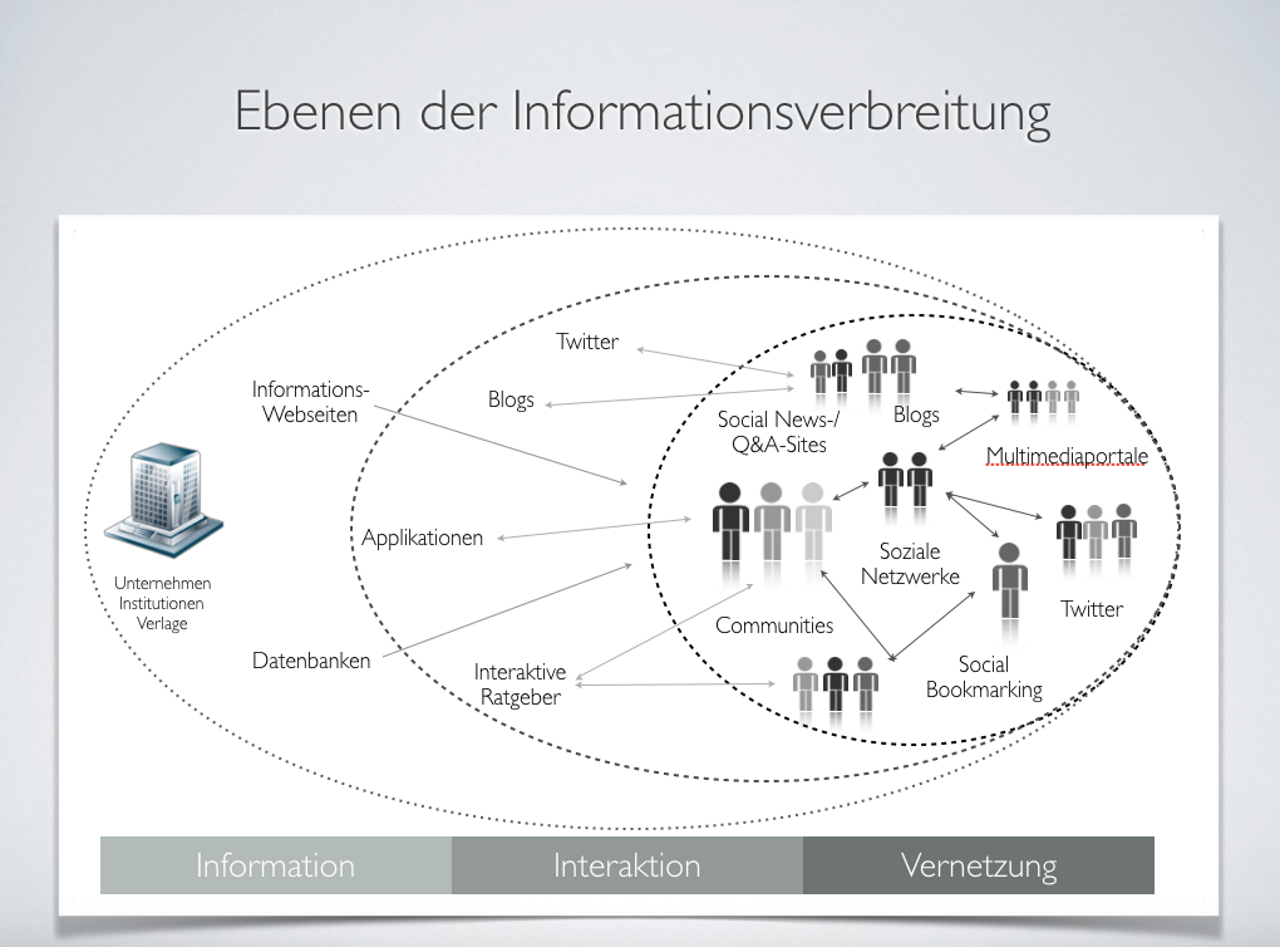

Aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive bedeutet die Entwicklung hin zum Einsatz von Social Media einen Paradigmenwechsel vom klassischen Sender-Empfänger-Modell hin zu systemtheoretisch geprägten Netzwerktheorien. Die Abbildung 1 verdeutlicht dies.

Die erste Stufe (Information) zeigt die Ebene statischer Informationsübermittlung, z. B. in Gestalt von Print-, Bild- und Filmmaterialien oder auch entsprechenden Website. Sie entspricht dem tradierten, von Massenmedien geprägten Verständnis der Sender-Empfänger-Logik, bei der nur in eine Richtung kommuniziert wird. Hierbei wird das Internet allenfalls als eine permanent erreichbare Bibliothek verstanden, in der eine Vielzahl von (gesundheitsrelevanten) Informationen abgelegt und in virtuellen Schubladen und Regalen für verschiedene Zielgruppen auf Abruf bereitgehalten wird. Der Anspruch, gesundheitsförderliches Verhalten zu initiieren oder gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen zu modifizieren, konzentriert sich dabei auf die Vermittlung von Wissen bzw. eine appellhafte Ansprache durch Botschaften (z. B. „Keine Macht den Drogen“ oder „[Krebs-]Vorsorge schützt!“). Die Sender generieren ein kommunikatives Angebot, das von Rezipientinnen und Rezipienten möglichst im Sinne der Absicht aufgenommen und interpretiert werden soll (Persuasionsmodell).

Auf der zweiten Stufe (Interaktion) nutzen Anbieter von Gesundheitsdiensten die Chancen von Interaktion und Dialog, die das Medium Internet bietet. Sie offerieren z. B. Kalorienrechner oder Selbstbewertungstests und stellen Zielgruppenvertreterinnen und -vertreter und deren Meinungen vor. Aus Sicht der Anbieter geht es darum, ein sich zunehmend fragmentierendes Publikum zu erreichen, zu involvieren und persönliche Motivation zu generieren, indem man den sogenannten Nutzen- und Erlebniswert des Angebots steigert. Die Möglichkeiten für eine dialogische Kommunikation zwischen Anbieter bzw. Anbieterin und Rezipient bzw. Rezipientin werden indes nur vereinzelt genutzt. Letztlich verbindet sich auch mit dieser zweiten Ebene noch die Vorstellung von Kommunikation als einem Transaktionsprozess von Information, der weitgehend vom Sender dominiert ist. Allerdings gestattet diese Form der zweiseitigen Kommunikation mit ihren rekursiven Antwortmöglichkeiten eine bessere Abstimmung und damit Passgenauigkeit der Angebote. Dies wiederum kann die Akzeptanz der angebotenen Inhalte erhöhen und damit die Chancen verbessern, ein erwünschtes Verhalten anzustoßen.

Auf der dritten Stufe schließlich findet die Vernetzung der Menschen untereinander statt – unabhängig von Sendern wie Unternehmen oder Institutionen. Das klassische Sender-Empfänger-Schema ist aufgelöst, jeder kann beide Positionen zugleich besetzen und die Kommunikation wird von den Teilnehmenden als reziprok wahrgenommen (z. B. Facebook, Frage-Antwort-Foren, Communitys). Die zuvor noch als Nutzerinnen und Nutzer angesehenen Zielgruppen haben nun die Möglichkeit, Informationen selbst zu produzieren, Vorgefundenes zu kommentieren und zu bewerten. Das geschieht in jeder Qualitätsstufe – vom einfachen Foreneintrag bis hin zum anspruchsvollen Fachartikel oder Blogbeitrag. Damit entstehen zusätzliche Kommunikationseffekte. So kennzeichnet der Begriff „virale Kommunikation“ eine sich blitzartig ausbreitende Information (z. B. durch einen Videoclip) in Netzwerken, bei dem die Nutzerinnen und Nutzer eine Information weitergeben, darauf hinweisen oder gar empfehlen. Dabei kann die Empfehlung in ihrer Bedeutung und Relevanz zusätzlich „aufgeladen“ werden.

Als weiterer Effekt entsteht eine indirekte Kommunikation mit Zuschauerinnen und Zuschauern, die einen Diskurs im Netz z. B. in einem Blog beobachtend verfolgen und so als erweiterte Adressatengruppe relevant werden. Damit verändern sich die klassischen Informationswege und in Folge zunehmend auch das „Gravitationsfeld“ der Anbieter von Gesundheitsinformationen, deren Wissen Teil eines globalen, sich kontinuierlich verändernden Informationsmarktes wird.

Die konkreten Optionen für die Gesundheitskommunikation, die sich aus dem Einsatz „Sozialer Medien“ ergeben, sind abhängig von den jeweils eingesetzten Technologien, die bei einer großen Vielzahl unterschiedlicher Funktionalitäten und einer ständigen technischen Weiterentwicklung auch der Veränderung von Nutzerpräferenzen unterworfen sind. Die folgenden Beschreibungen aktueller Anwendungen sollten deshalb als exemplarischer Ausschnitt und Momentaufnahme verstanden werden.

Soziale Netzwerke (Social Network Sites, SNS)

Soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram bieten Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, untereinander Inhalte auszutauschen und diese gegenseitig zu verlinken oder zu „liken“. Durch den Einsatz von Algorithmen mit semantischer Qualität (Was interessiert diese Nutzer?), entsteht ein Interaktionsraum mit hoher persönlicher Relevanz für die Einzelnen. Von Kritikern wird dieser Raum durch seine Selbstreferentialität jedoch als „Filterblase“ bezeichnet, in der immer nur das gezeigt wird, was erwartet wird. Filterblasen gelten als ein typisches Risiko der digitalen Welt, weil sie Nutzern einen realistischen Blick auf die Welt suggerieren, tatsächlich aber nur eine Art Spiegelbild der Erwartungen und Neigungen produzieren.

Für Marken, Institutionen und die so genannten Influencer ist jedoch genau dieser Raum attraktiv, in dem man „Freundesstatus“ erreichen und Zugang zum Kreis eines persönlichen Netzwerks finden kann. Dieses „Vertrauen“ wird genutzt, um Botschaften zu platzieren und Produkte zu verkaufen. Marken, denen dies gelingt, nennt man „Love Brands“. Für die Nutzerinnen und Nutzer ist der Klick auf den „Like“-Button bei einer solchen „Love Brand“ (wie z. B. Nike oder Adidas) gleichsam eine Art sozialer Markierung, mit der die eigene Haltung zum Ausdruck gebracht wird und die auch darauf zielt, eine soziale Resonanz im Freundeskreis zu erzeugen.

Anbieter von Gesundheitsinformationen können versuchen, in diesen Raum vorzustoßen oder zumindest immer wieder wahrgenommen zu werden. So hat die Facebook-Seite der BZgA „Alkohol? Kenn dein Limit!“ (Stand: September 2019) ca. 280.000 „Freunde“; viele Themen werden dort recht aktiv diskutiert. Aber selbst, wenn man kein Freund oder keine Freundin ist, werden Berichte der Seite immer wieder in der mittleren redaktionellen Spalte von Facebook angezeigt, wenn man zuvor andere Berichte gelesen, geliked oder weitergeleitet hat – ein Ergebnis des Algorithmus.

Diese Anzahl von „Freunden“ entspricht ungefähr der einiger gesetzlicher Krankenkassen, wie Barmer, DAK oder TK, die ihrerseits mit gewissem redaktionellen Aufwand (ca. 1 Post täglich zu unterschiedlichsten Gesundheitsthemen) attraktiv für ihre Mitglieder im Social Web sein möchten.

Mobile Anwendungen (Apps)

Smartphones übernehmen zunehmend die Rolle eines „Lebensbegleiters“, der als kommunikatives Interface die reale mit der virtuellen Welt verbindet. Sie sind fast immer dabei und halten insbesondere Jugendliche „always on“, wenn sie mitunter minütlich ihren Freundesstatus auf einer SNS prüfen, Zerstreuung und Unterhaltung mit kleinen Spielen und lustigen Videos suchen oder sich auf die ortsgebundene Informationssuche nach Eventtipps, Einkaufsgelegenheiten und anderem begeben. Die technischen Voraussetzungen dazu werden durch auf dem Gerät installierte Applikationen (Apps) bereitgestellt. Das sind kleine Softwareprogramme, die spezifische Aufgaben organisieren. Sie reichen von einfachsten Werkzeugen mit nur einer Funktion (z. B. Wecker) bis hin zu Programmpaketen mit umfangreichen Funktionalitäten (z. B. Jogging-App) und sozialen Austauschfunktionen. Die Eignung mobiler Applikationen für die Gesundheitskommunikation beruht auf drei Faktoren (Instruktion, Monitoring, Motivation):

- Sie können erwünschtes Verhalten unterstützen bzw. dazu motivieren. Wie ein persönlicher Assistent können sie ortsunabhängig jederzeit daran erinnern, etwas zu tun oder zu unterlassen. Belohnungen in Form von digitalen Badges oder ggf. auch durch soziale Aufmerksamkeit unterstützen dabei.

- Sie können Verhalten messen und individuelle Auswertungsprofile (Bewegung, Nahrungsaufnahme, Gewohnheiten etc.) erstellen. Damit spiegeln sie reales Handeln und gestatten Vergleiche mit anderen Menschen (Freunde/Bezugsgruppen) sowie der individuellen Leistungsveränderung.

- Sie vermitteln Wissen und geben Anleitung. Apps sind mobile Lexika, die uns jederzeit Hintergrundwissen verfügbar machen. Durch den Einsatz von Augmented-Reality- Anwendungen (AR) wird die Realität durch digitale Zusatzinformationen in Form von Texten und Grafiken erweitert, die sich über das Realbild legen. So können beispielweise beim Betrachten von Objekten wie Lebens- oder Genussmitteln zusätzliche Gesundheitsinformationen eingeblendet oder Handlungsalternativen angezeigt werden.

Inzwischen sind alle modernen Smartphones mit grundlegenden Tracking-Funktionen ausgestattet. Damit erlangen Fitness- und Health-Tracking nahezu den Charakter einer Basisfunktion, die ganz selbstverständlich zu einem Smartphone dazugehört. Auf dieser Grundlage verbreiten sich mHealth-Apps mit rasanter Geschwindigkeit. Nach einer Schätzung der EU waren 2017 bereits über 100.000 im EU-Raum verfügbar (European Commission, 2017). Es sind vor allem privatwirtschaftliche Großunternehmen, die diese Entwicklung prägen. Sie tun dies in der Hoffnung auf kommerziellen Erfolg und meist jenseits von Überlegungen öffentlicher Gesundheitsvorsorge (Gesundheitswissenschaften/Public Health). Allerdings ist der Markt recht fragmentiert. Nur 4 % aller internationalen App-Anbieter schaffen Downloadzahlen von über einer Million pro Jahr. Auch die Umsatzzahlen sind für die meisten Anbieter von Apps mit 0 bis 10.000 Euro pro Jahr noch ernüchternd. Gleichzeitig sind die Nutzungsprognosen weiterhin immens, so dass die großen Anbieter bis zu 500.000 Euro in eine App-Entwicklung investieren.

Im Zuge der raschen Verbreitung solcher Anwendungen ist die Frage angemessener Qualitätssicherung bzw. -kontrolle noch unbeantwortet. Während in der Versorgung mit dem Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation (DVG) die Voraussetzungen für die Zulassung von Gesundheitsapps als Medizinprodukte durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) spezifischer definiert wurden, sodass diese künftig von Ärzten vermehrt verordnet werden können, entzieht sich die große Zahl der Apps für Gesundheitsförderung und Wellness jeglicher Qualitätskontrolle. Zwar exisitiert mit dem mHON-Code (Health On the Net Foundation) bereits ein international anerkanntes Zertifizierungsverfahren, das ein Qualitätssiegel auf der Basis von acht Einzelkriterien verleiht. Dazu gehören neben der Prüfung der medizinischen Expertise auch die Transparenz über Ziele und Interessen des Anbieters sowie die Offenlegung finanzieller Angelegenheiten. Die Zertifizierung erfolgt jedoch auf freiwilliger Basis und hat bislang keine breite Resonanz und damit qualitätssichernde Wirkung auf dem Gesundheitsmarkt entfalten können.

Damit haben Gesundheits-Apps ein schwer einschätzbares Schadensrisiko, das bisher kaum untersucht wurde. Fehlfunktionen z. B. in der Messung von Vital-Parametern, falsche Trainingsanreize oder falsche Ernährungshinweise können erheblichen Schaden verursachen. Andererseits sollten die im Rahmen der CHARISMHA-Studie (Albrecht, 2016) belegten positiven Effekte der Nutzung von Gesundheits-Apps z. B. in Bezug auf vermehrte körperliche Aktivitäten bzw. der verbesserten Gewichtskontrolle ebenso zum Anlass genommen werden, der Frage der Wirkung bzw. des Nutzens von Gesundheits-Apps insbesondere durch vergleichende Studien nachzugehen.

Video- und Fotoportale

Video- und Fotoportale wie YouTube, Vimeo, Vevo oder Flickr erlauben Nutzerinnen und Nutzern, Videos und Fotos hochzuladen und – sofern sie registriert sind – andere Inhalte zu kommentieren, zu bewerten, in Hitlisten aufzunehmen oder in die eigene Website einzubinden. Diese Portale haben nicht nur enorme und permanent wachsende Nutzungszahlen, sondern sie entwickeln sich immer mehr zu Suchmaschinen und Werkzeugen der Vernetzung. Inzwischen ist YouTube die weltweit zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Zwei Milliarden Menschen nutzten 2018 das Portal jeden Monat und schauten täglich 5 Milliarden Videos an (www.androidauthority.com/youtube-stats-1016070). Dabei überwog die Suche nach Zerstreuung und Anleitungen.

Den Anbietern von Gesundheitsinformationen bieten diese Portale zusätzliche Möglichkeiten, ihre Themen und Inhalte über kleine Clips oder Filme einem breiten Publikum kostengünstig zu präsentieren. Darüber hinaus kann dort durch die Einbindung von Vernetzungs- und Kommentierungselementen ein direkter Austausch mit den Zielgruppen geführt werden, die sonst über die eigenen Website nicht erreicht würden. Die Kommentierungs- und Vernetzungsfunktionen sind dabei auch geeignet, Fragen der Akzeptanz und Verständlichkeit der eigenen medialen Angebote (Clips) bei den Zielgruppen zu überprüfen sowie den erreichten Verbreitungsgrad genau zu bestimmen. Dies stellt im Interesse einer qualitätsgesicherten Medienentwicklung eine neue Option dar.

Blogs und Mikroblogging

Ein Weblog (kurz: Blog) ist eine Art Tagebuch (Logbuch), das von einer Autorin bzw. einem Autor oder mehreren Autorinnen und Autoren (Bloggerinnen/Bloggern) im Internet geführt wird. Typisch für einen Blog sind periodische Einträge, die historisch absteigend sortiert sind. Eine Kategorisierung mittels Themen und Tags (Schlagwörtern) sowie eine Kommentierungsfunktion sind ebenso wichtig. Es gibt mittlerweile Blogs in sehr unterschiedlichen Größenordnungen. Sie reichen von Angeboten, die quasi Fachzeitschriftenstatus haben (z. B. www.automobil-blog.de), bis hin zu stark nischenorientierten Spezialangeboten (z. B. https://socialmedia-blog.net).

Insbesondere für junge Menschen sind Blogger und Bloggerinnen, die Konsum- und Stilberatung auf Instagram und YouTube geben, heute vielfach wichtige Meinungs- und Impulsgeber geworden. Sie werden als Influencer bezeichnet. Influencer sind häufig aus öffentlichen Medien bekannte Persönlichkeiten (VIP´s) oder beziehen ihre Bedeutung aus Web-Aktivitäten (z. B. bloggen, posten) und erzielen so Aufmerksamkeit. Ausdruck findet diese in registierten Beobachtern, sogenannten „Followern“, also Menschen, die die digitalen Beiträge der Influencer abonnieren und mitunter auch Feedback durch Likes oder Kommentare geben. Aus dem klassischen Marketingmix großer Unternehmen sind Influencer kaum noch wegzudenken. Auch öffentliche Institutionen nutzen die Präsenz dieser Menschen, um sie als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für Botschaften zu nutzen. Mitunter geschieht dies auch im Gesundheitsbereich, indem beispielsweise Comedians oder Sportstars – als sogenannte Testimonials – in Kampagnen eingebunden werden.

Aber auch für professionelle Akteurinnen und Akteure der Gesundheitsförderung sind Blogs in Form von Fachblogs, die sich an Expertinnen und Experten richten, ein interessantes Medium. Ähnlich wie ein Social-News-Dienst können relevante Beiträge aus diversen Medien für die fachinteressierte Nutzerschaft zusammengestellt (Alert-Funktion) bzw. zur Diskussion gestellt werden (z. B. http://scienceblogs.de/gesundheits-check). Auf diese Weise ist ein Meinungsaustausch unter Fachkolleginnen und -kollegen sowie Interessierten jenseits bestehender Organisationsgrenzen und Arbeitsformen möglich. Das Betreiben eines Fachblogs erfordert indes erheblichen Zeitaufwand und setzt regelmäßige und dauerhafte Publikationstätigkeiten voraus.

Foren, Communities und Frage- und Antwortseiten (FAS)

Während Soziale Netzwerke (SNS) den persönlichen Freundeskreis digital organisieren, sind Foren, Communities und Frage- und Antwortseiten themenzentriert. Das Spektrum reicht von Gesundheitsplattformen (z. B. www.onmeda.de, www.netdoktor.de, www.gesundheit.de) und Themen- (z. B. https://forum-alkoholiker.de) oder Zielgruppentreffs (z. B. www.50plus-treff.de, www.gofeminin.de) bis hin zu reinen Frage- und Antwortseiten (z. B. www.gutefrage.net). Solche Communities haben häufig eine recht leistungsstarke redaktionelle Basis. Hier sammeln und verfassen Fachautorinnen und -autoren sowie engagierte Laien themenspezifische Berichte und laden Mitglieder dazu ein, ihre Erfahrungen beizusteuern. Insbesondere bei emotional schwierigen Themen sind diese Communities eine beliebte Anlaufstelle für Betroffene, um sich Erleichterung durch Beispiele und Austausch zu verschaffen.

Darüber hinaus haben Communities einen hohen Wert für Fachexperten, die sich hier zu relevanten Themen ihres Arbeitsgebietes austauschen können (z.B. www.physiowissen.de).

Reine Frage- und Antwortportale (Q&A-Sites, Questions & Answers) generieren ihre Inhalte ausschließlich aus Nutzerbeiträgen und -diskussionen. Die Qualität der Antworten kann vom Fragesteller bzw. der Fragestellerin bewertet werden, sodass sich sukzessive Antwortexperten bzw. -expertinnen herauskristallisieren, deren Aussagen immer mehr Gewicht bekommen.

Die reichweitenstärkste Plattform gutefrage.net zählte im Januar 2019 rund 1,8 Millionen aktive Mitglieder, 20 Millionen Fragen und 80 Millionen Antworten. Mit einer monatlichen Nettoreichweite von rund 17,5 Millionen Unique Usern (unterschiedliche Nutzer), steht gutefrage.net unter den Top 10 des Reichweiten-Rankings der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF). Allein zum Stichwort „Drogen“ finden sich hier zehntausende Fragen. Die starke Nutzung ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Anliegen häufig nicht nur allgemein, sondern unter Wahrnehmung der persönlichen Situation, spezifisch und vor allem verständnisvoll behandelt werden („Das kenne ich, bei mir ist das so und so.“). So kann aus zunächst sachbezogenem Austausch (Forum) durch emotionale Bindung ein System Gleichgesinnter mit Communitycharakter entstehen. Gleichwohl ist die Antwortqualität häufig als heterogen, mitunter sogar als problematisch zu bezeichnen. Die aktive Beteiligung von Akteurinnen und Akteuren der gesundheitlichen Aufklärung an solchen Foren und FAS könnte daher im Sinne eines „Social Media Streetwork“ ein sinnvoller Interventionsansatz sein (Nöcker & Dadaczynski 2018). Da die in den Foren gesammelten Inhalte (posts) über Jahre abrufbar bleiben und spätere Suchanfragen automatisch auf die alten Antworten verweisen, kann man von nachhaltiger Kommunikationsarbeit sprechen.

Games/Serious Games/Social Games/Gamification

Computerspiele finden seit einigen Jahren als Serious Games und als Social Games neue Anwendungsfelder in Gesundheitsversorgung und -erziehung (siehe die internationale Konferenz www.gamesforhealtheurope.org). Mit ihnen verbinden sich vor allem vielfältige Erwartungen in Bezug auf Verhaltensänderungen. Diese stützen sich auf eine zwar immer noch dünne, aber zunehmend optimistischer werdende Studienlage, die positive Wirkungen in Bezug auf Wissen, Einstellungen, Verhalten sowie direkte Gesundheitsoutcomes und gesundheitsbezogenes Selbstmanagement belegen (Dadaczynski, Schiemann & Paulus 2016). So können Spiele, in denen Kinder virtuelle Krebszellen bekämpfen (z. B. www.re-mission2.org), positive Effekte in Bezug auf die Therapieadhärenz, das krankheitsbezogene Wissen und die Selbstwirksamkeit haben. Ähnliche positive Effekte konnten mit anderen Spielen bei an Diabetes erkrankten Kindern nachgewiesen werden. Besondere Aufmerksamkeit erzielte in der Fachwelt die Nachricht neuseeländischer Forscher, dass ein Computerspiel helfen kann, Depressionen bei Jugendlichen zu lindern (www.sparx.org.nz).

Charakteristisch für diese Spiele ist, dass sie ein Bildungs- oder Verhaltensthema als authentisches, glaubwürdiges Spielerlebnis inszenieren und dabei definierte Lern- bzw. Gesundheitsziele verfolgen. Damit machen sie sich die aktivierende und motivierende Wirkung von Spielen zunutze, um eine hochinvolvierte Beschäftigungssituation (Flow) zu erzeugen. Klare Aufgabenstellungen, kontinuierlicher Fortschritt und direkte Belohnungen generieren dabei Selbstwirksamkeitserfahrungen, die – so die Vermutung – neben allgemeinen motivationalen Effekten, zu kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Transfers führen können (Fritz, 2011). So werden, neben motorischen Fertigkeiten, in Studien immer wieder positive Stimmungen, prosoziale Verhaltensweisen oder auch allgemeine Problemlösefähigkeiten nach Spielekonsum gemessen (Granic, Lobel & Engels 2014).

Dieses Potenzial ist wiederum Grundlage für den allgemeinen Trend der Gamification (auch: Gamifizierung) in vielen Lebensbereichen. Der Begriff bedeutet, spieltypische Elemente in spielfremden Kontexten anzuwenden. Arbeits-, vor allem aber Lerntätigkeiten werden dabei mit Erfahrungspunkten, Highscores, Fortschrittsanzeigen, Ranglisten oder Auszeichnungen kombiniert. So können auch kleine Erfolge sichtbar werden und helfen, die Motivation, z. B. ein neues Verhalten einzuüben, aufrecht zu erhalten.

Es erscheint naheliegend, dass spielerisches Engagement zunehmend auch in sozialen Netzwerken wie z. B. Facebook eingebettet wird. Beim Social Gaming geht es häufig um Minisimulationen (z. B. Farmville: www.zynga.com/games/farmville-tropic-escape oder um kooperative Rätselspiele (z. B. Candy Crush: https://king.com/de/game/candycrush), bei denen die Aktivitäten der Spielerinnen und Spieler im Freundeskreis sichtbar und untereinander vernetzt werden. So gesellt sich zu dem Gefühl der Selbstwirksamkeit noch das der sozialen Einbindung und findet eine Verstärkung durch Peers.

Aus diesem Grund werden Social Games auch für den Gesundheitsbereich produziert. Sie werden zunehmend in der Prävention (z.B gesunde Ernährung: www.spaplay.com), Therapie (z. B. ayogo.com/blog/case-study-healthseeker) und Rehabilitation sowie bei Patientenschulungen und Trainings von medizinischem Fachpersonal (z. B. junge Ärztinnen und Ärzte) eingesetzt.

Relevanz und Anschlussfähigkeit für die Gesundheitsförderung

Bislang gibt es erst wenige systematische Erkenntnisse darüber, wie Institutionen und Akteurinnen bzw. Akteure der Gesundheitsförderung digitale Medien und Kanäle im Social Web nutzen und mit welchem Erfolg dies geschieht (Gabriel & Röhrs 2017). Während die Forschungslage noch deutliche Lücken aufweist, ist die positive Einschätzung der Potenziale von Social Media zur verbesserten Kommunikation mit den Zielgruppen ungetrübt (Ebersbach & Heigl 2016; Grabs, Bannour & Vogl 2018). Es fällt auf, dass diese Potenziale, wie das Ermöglichen aktiver Teilhabe (Partizipation: Mitentscheidung der Bürgerinnen und Bürger), die Vernetzung (Vermitteln und Vernetzen), das Erleben sozialer Unterstützung, die Förderung von Selbstwirksamkeitserfahrungen, die adressatengerechte Information (Personalisierung) und Nutzung von viralen Effekten (Mobilisierung) gut vereinbar mit den Strategien und Handlungsfeldern der Ottawa-Charta sind.

So ist z. B. die Forderung, gesunde Lebenswelten (Settingansatz/Lebensweltansatz) zu schaffen, auch von erheblicher Relevanz für die virtuellen Lebenswelten. Der Begriff des Settings, der als zentraler Ansatzpunkt für Maßnahmen der Gesundheitsförderung in der Lebenswelt gilt, ist um eine virtuelle Komponente zu ergänzen bzw. zu erweitern. Das Arbeiten, Lernen oder die Gestaltung von Freizeit und sozialen Beziehungen findet zunehmend online statt. Damit muss sich die Forderung nach gesundheitsfördernden Lebenswelten auch auf das digitale Umfeld beziehen. Denn die Wegbereiter und Entwickler expandierender digitaler Umwelten sind vor allem kommerzielle Anbieter, die zuerst auf Kundenbindung, Absatz und Produktplatzierung zielen und dabei die Belange von Gesundheit selten berücksichtigen.

Auch für das Handlungsfeld „Gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen stärken“ (Gemeindeorientierung) erscheint das Social Web in besonderer Weise geeignet. Denn im Sinne des Konzepts des „Sozialen Kapitals“ (Bourdieu, 1983) können die Social Media soziale Verknüpfungen wie Freundschaften und Nachbarschaften organisieren helfen. Netzwerke, die auf gegenseitige Unterstützung zielen, haben nachgewiesenermaßen einen zentralen Stellenwert für die Gesundheitsförderung (Christakis Nicholas & Fowler 2010).

Weiterhin kann mit den o. a. Medien eine Vielzahl neuer Impulse im Handlungsfeld „persönliche Kompetenzen stärken“ gesetzt werden, z. B. durch die Entwicklung gezielter, individuell zugeschnittener Lern- und Trainingsangebote.

Ausgehend von der Erkenntnis, dass nichts die Gesundheit so nachhaltig positiv fördert wie die Kompetenz, das eigene Leben selbstbestimmt führen zu können, verweisen gesundheitspsychologische Konzepte auf die Bedeutung von Selbstwirksamkeitserfahrungen, die Menschen in ihrer biografischen Entwicklung durchlaufen. Eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung (interne Verhaltenskontrolle) hat danach erhebliche Bedeutung für das Gesundheitshandeln. Die Vorstellung persönlicher Selbstwirksamkeit beruht dabei auf vorhergehenden, positiv bestätigenden Erfolgserfahrungen, beispielsweise durch Apps, die Leistungsverbesserungen im Fitnessbereich tracken oder z. B. Rauchentwöhnung begleiten.

Mit den Werkzeugen der Selbstbeobachtung (Self-Tracking) sind effektive Möglichkeiten gegeben, gesundheitsbezogene Kompetenzerfahrungen zu machen und so das Selbstwirksamkeitserleben zu stärken. Zwei Faktoren sind hierbei entscheidend: Erstens lassen sich Ziele und Anforderungen individuell einstellen, sodass Entmutigung aus Über- oder Unterforderung vermieden werden kann. Zweitens können die Programme vielfach in den sozialen Resonanzraum einer Community eingebunden werden, die überwiegend positive Aufmerksamkeit und motivierenden Zuspruch erzeugt. Dieser soziale Zuspruch ist eine wichtige, verstärkende Variable im Entstehen von Selbstwirksamkeitserleben.

Gegenwärtig wird persönlichen Kompetenzen mit dem Begriff der Health Literacy/Gesundheitskompetenz eine andere, zum Teil im Anspruch eingeschränkte Bedeutung zugeschrieben (Kickbusch, Pelikan, Apfel, Tsouros & World Health Organization 2013). Im Mittelpunkt dieses Konzepts von „Gesundheitskompetenz“ stehen jetzt die Fähigkeiten, Gesundheitsinformationen beschaffen, verstehen und kritisch bewerten zu können. Der Begriff der Gesundheitskompetenz wird dabei sowohl auf Personen (z. B. Patientinnen und Patienten) als auch Anbieter von Gesundheitsinformationen (z. B. Ärzteschaft, Gesundheitsförderungsfachleute) bezogen und nimmt damit beide Seiten in die Verantwortung. Geringe bzw. unzureichende Health Literacy ist damit im Ergebnis auch Ausdruck einer nicht gelingenden Kommunikation.

Soziale Medien erscheinen hier gut geeignet, eine Brücke zwischen den Nutzerinnen und Nutzern (Laien, Patientinnen und Patienten) und Anbietern (Expertinnen und Experten, Klinikerinnen und Klinikern) zu schlagen. Sie können für alle drei Funktionen (suchen, verstehen, bewerten) und darüber hinaus wertvolle Unterstützung leisten. So illustriert de Bronkhardt im ePatienten-Handbuch (Bellinger & Krieger 2014) eindrucksvoll den Nutzen der Kommunikation in sozialen Medien auch für medizinische Behandlungszwecke. Es ist ein Plädoyer für ein (systemisch) erweitertes Gesundheits- und Krankheitsverständnis, bei dem die normative Unterscheidung von Laien und Expertinnen bzw. Experten (Patientinnen bzw. Patienten sowie Ärztinnen und Ärzte) aufgegeben bzw. erweitert wird zugunsten eines komplexen Netzwerks unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure. Dies zeigt auch das Beispiel des Pharmaherstellers Pfizer, der 2014 zusammen mit zwei Patienten-Selbsthilfeorganisationen (AMSEL, Leukämie) ein Praxismanual entwickelte, das Patientenorganisationen auf den Umgang mit und die Verwendung von Social Media im Web 2.0 vorbereiten soll. In diesem Zusammenhang fällt zunehmend auch das Schlagwort einer „participatory medicine“. Das „Salzburg Statement on Shared Decision Making“ (http://e-patients.net/u/2011/03/Salzburg-Statement.pdf) proklamiert hier die – technologisch unterfütterte – Vision von Gesundheit als Gemeinschaftsleistung von Patientinnen und Patienten sowie Klinikerinnen und Klinikern. Klinische oder epidemiologische Evidenzen sowie belastbare und übertragbare Studienergebnisse in diesem Feld stehen allerdings noch aus.

Dieser Gedanke berührt unmittelbarer den fünften Handlungsbereich der Ottawa-Charta, der fordert, die „gesundheitlichen Dienste neu zu orientieren“. In diesem Handlungsbereich sind seit Verabschiedung der Ottawa-Charta in Deutschland kaum strukturelle Veränderungen in Richtung auf ein stärker präventiv und auf Empowerment ausgerichtetes Gesundheitswesen erfolgt. Mit dem Fortschreiten der Digitalisierung auch im Gesundheitswesen, insbesondere der Versorgung, werden erhebliche Veränderungen im Zusammenspiel der Akteurinnen und Akteure erforderlich, wie der Bericht der EU Task Force on eHealth (Redesigning health in Europe 2020) deutlich macht.

Änderungsbedarf und Konsequenzen

Änderungsbedarfe und mögliche Konsequenzen für das Feld der Prävention und Gesundheitsförderung werden hier abschließend thesenartig zusammengefasst:

- Das Sender-Empfänger-Prinzip in der Kommunikation verliert zunehmend an Bedeutung und wird ergänzt durch Denken und Handeln unter Berücksichtigung systemischer Theorien und Netzwerkstrukturen.

- Mit dem Wegfall der eindeutigen Vorherrschaft der Massenkommunikation müssen Aufklärungsinstitutionen ihr Handeln vom sendergetriebenen „one to many“-Instrumentarium auf „one to one“-Werkzeuge, wie personalisierte Newsletter oder individuelle Reaktionen in Internetforen, anpassen. Letztlich geht es darum, die vorhandene Kommunikationskompetenz auf die inhaltlich-dramaturgischen Bedingungen der multimedial vernetzten Welt zu übertragen. Das bedeutet, die unterschiedlichen Medienformate zu kennen und in ihrer spezifischen Wirksamkeit einschätzen sowie herstellen zu können und die dramaturgisch sinnvolle Vernetzung der Formate zu überblicken.

- Diese Kompetenz muss den Aspekt der technisch-funktionalen Zusammenhänge der Medien beinhalten. Nur ein tiefes Verständnis auch der technischen Möglichkeiten von Nutzungs- und Nutzeranalyse, um eine verhaltens- und interessenbasierte Platzierung von Botschaften zu befördern, sichert effektives und effizientes Handeln in den neuen Medien.

- Perspektivisch werden sich die Handlungsfelder von Informationsanbietern um die Komponenten „Zuhören“ und „Befähigen“ erweitern. Eine zentrale Aufgabe wird die Beteiligung an öffentlichen Diskussionen, das Initiieren von Austauschplattformen oder auch die Unterstützung vorhandener Strukturen und Initiativen (Bloggerinnen und Blogger, lokale Plattformen) sein, statt der Produktion und Publikation von Gesundheitsinformationen.

- Wesentliche Teile der Kommunikation werden mit der Unterstützung handelnder Akteurinnen und Akteure (Bloggerinnen und Blogger) und sozialer Strukturen (Communitys) ausgeführt werden. Das Empowerment wichtiger Meinungsführerinnen und -führer sowie Initiativen, die die Förderung gesunder Lebensweisen unterstützen, wird eine wichtige Aufgabe der Zukunft sein.

- Die Bedeutung von Information als Impuls zur Verhaltensänderung erscheint relativiert. Ziel der Gesundheitskommunikation über Soziale Medien ist es, in dem „individuellen, digitalen Lebensstrom“ (Gelernter) der Menschen wenigstens sporadisch eine Rolle zu spielen und Interaktionen auszulösen (im Sinne von Interessensbekundung, Meinungsäußerung oder Anzeigen einer Haltung). Das Ziel ist damit weniger, einen Überzeugungsimpuls zu setzen, als durch dezente Teilnahme an Gesprächen kritische Reflexionen zu stimulieren.

- Die sich verändernde Medienwelt mit ihren neuen Kommunikationsmechanismen bringt neben technischen und strategischen Fragen auch ethische Fragestellungen mit sich. So kann die Ansprache in sozialen Netzwerken als Eindringen in die Privatsphäre verstanden werden. Umgekehrt können bei unbedachter Veröffentlichung von vermeintlich privaten Inhalten aus dem Arbeits- oder Privatleben (z. B. Fotos) leicht persönliche und institutionelle Grenzen verletzt werden. Ebenso sollte bei der Mitwirkung an Gemeinschaftsaktionen sorgfältig geprüft werden, wer mit welchen Interessen daran mitwirkt (z. B. Industrie). Hier müssen die Akteurinnen und Akteure eine klare Haltung entwickeln und diese in ihrer Kommunikation berücksichtigen.

Literatur:

Albrecht, U.-V. (Hrsg.) 2016. Chancen und Risiken von Gesundheits-Apps (CHARISMHA). Medizinische Hochschule Hannover. Zugriff am 01.10.2019 unter www.charismha.de.

Belliger, A. & Krieger, D. J. (2014). Gesundheit 2.0: Das ePatienten-Handbuch. Bielefeld: Transcript Verlag.

Bourdieu, P. (1983). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, soziale Ungleichheiten. In: R. Kreckel (Hrsg.). Soziale Ungleichheiten (S. 190 ff). Göttingen: Otto Schwarz, & Co.

BZgA – Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2018). Digitalisierung als Treiber von Wandel – Chancen und Barrieren moderner Gesundheitskommunikation und ihrer Organisationen. Köln: Gesundheitsförderung Konkret Band 22.

Christakis Nicholas A. & Fowler J. H. (2010).Connected. Die Macht sozialer Netzwerke und warum Glück ansteckend ist. Frankfurt: Fischer-Verlag.

Dadaczynski, K., Schiemann, S. & Paulus, P. (2016). Gesundheit spielend fördern: Potenziale und Herausforderungen von digitalen Spieleanwendungen für die Gesundheitsförderung und Prävention. Weinheim: Beltz Juventa.

Döring, N. (2014). Peer-to-Peer-Gesundheitskommunikation mittels Social Media. In: K. Hurrelmann & E. Baumann (Hrsg.). Handbuch Gesundheitskommunikation (S. 286–305). Bern: Huber.

Ebersbach, A. & Heigl, R. (2016). Social Web. 3. überarbeitete Auflage, Stuttgart: UTB.

European Commission (2017). mHealth [WWW Document]. Digit. Single mark. Zugriff am 0.8.08.2019 unter https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/mhealth.

European Commission (2012). EU Task Force on eHealth: Redesigning health in Europe for 2020. Zugriff am 08.08.2019 unter https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-task-force-ehealth-redesigning-health-europe-2020.

Fritz, J. (2011). Wie Computerspieler ins Spiel kommen. Theorien und Modelle zur Nutzung und Wirkung virtueller Spielewelten. Schriftenreihe Medienforschung der Landesanstalt für Medien NRW. Berlin: Vistas Verlag.

Gabriel, R. & Röhrs, H.-P. (2017). Social-Media-Anwendungen im Gesundheitsbereich. In: R. Gabriel & H.-P. Röhrs (Hrsg.). Social Media: Potenziale, Trends, Chancen und Risiken (S. 161–202). Berlin und Heidelberg: Springer Verlag. Zugriff am 08.08.2019 unter https://doi.org/10.1007/978-3-662-53991-0_7.

Grabs, A., Bannour, K.-P. & Vogl, E. (2018). Follow me!: Planung, Monitoring. Reputation Management, Kundenbeziehungen stärken und Empfehlungsmarketing nutzen, Social Commerce, Social Sharing, Online- und Mobile Marketing, Google+, Twitter, Facebook. 5. Auflage, Bonn: Rheinwerk Computing.

Granic, I., Lobel, A. & Engels, R. C. M. E. (2014). The benefits of playing video games. American Psychologist 69, 66–78. Zugriff am 08.08.2019 unter https://doi.org/10.1037/a0034857.

Haring, R. (2018). Gesundheit digital: Perspektiven zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Berlin: Springer Verlag.

Kickbusch, I., Pelikan, J. M., Apfel, F., Tsouros, A. D. & World Health Organization (Hrsg.) (2013). Health literacy: The solid facts, The solid facts. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe.

Ludwigs, S. (2011). Potenziale von Web 2.0 und Social Media für die gesundheitliche Aufklärung. In: Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.). Web 2.0 und Social Media in der gesundheitlichen Aufklärung (S. 33–68). Köln: Gesundheitsförderung Konkret Band 16.

Nöcker, G. & Dadaczynski, K. (2018). Digitale Gesundheitskommunikation im Spannungsfeld massen‐ und personalkommunikativer Ansprache: Foren‐Webcare und spielerische Zugänge als neue strategische Instrumente. In: J. Pundt & V. Scherenberg (Hrsg.). Digitale Gesundheitskommunikation – Zwischen Meinungsbildung und Manipulation (S. 155–182). Bremen: Apollon University Press.

Statistisches Jahrbuch 2018 (2018).

Internetadressen:

Medizin und neue Medien: http://medizin-und-neue-medien.de

ScienceBlogs: http://scienceblogs.de/gesundheits-check

gesundheit.de: www.gesundheit.de

Onmeda: www.onmeda.de

www.socialmedia-blog.net

www.gamesforhealtheurope.org

SPARX: www.sparx.org.nz

Remission2: www.re-mission2.org

Verweise:

Gemeindeorientierung / Sozialraumorientierung, Gesundheitsförderung 1: Grundlagen, Gesundheitskompetenz / Health Literacy, Gesundheitswissenschaften / Public Health, Partizipation: Mitentscheidung der Bürgerinnen und Bürger, Settingansatz/Lebensweltansatz, Vermitteln und Vernetzen

Suche

Suche