Gesundheitskonferenzen

Alfons Hollederer , Alf Trojan

Zitierhinweis: Hollederer, A. & Trojan, A. (2021). Gesundheitskonferenzen. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.

Zusammenfassung

Gesundheitskonferenzen (GK) sind Partnerschaften für Gesundheit. Sie wurden auch als eine Art „Runde Tische“ bezeichnet, die die Vertreter aller relevanten Gruppierungen und Institutionen im Gesundheitswesen repräsentieren und auf Information, Verständigung, Kooperation und Partizipation zielen. Sie sind eigenständig und arbeiten nach dem Konsensprinzip. Im Beitrag wird umfassend auf alte und neue Kooperationsstrukturen in der Gesundheitsförderung eingegangen und der heutige Stand ihrer Institutionalisierung auf Landes- und Kommunalebene beschrieben. An Beispielen werden Grenzen und Möglichkeiten von Gesundheitskonferenzen verdeutlicht. Abschließend werden Perspektiven skizziert.

Schlagworte

Gesundheitskonferenz, Öffentlicher Gesundheitsdienst, Kommunale Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement, Gesundheitsplanung

In einer englischsprachigen Auflistung von 15 verschiedenen Partnerschaftstypen (Baggott, 2013, S. 10) gibt es keine Kategorie, die exakt auf Gesundheitskonferenzen anwendbar wäre. Aber alle genannten Bezeichnungen treffen zumindest teilweise zu – um nur die wichtigsten zu nennen: Allianz; Koalition; Kooperation; Koordination; Ko-Produktion; Netzwerk; interorganisatorische, interdisziplinäre, intersektorale Zusammenarbeit.

Auch wenn einige der eher normativen als beschreibenden in der Zusammenfassung genannten Definitionsbestandteile von Hollederer (2015, S. 162) einer vertieften Diskussion bedürfen, lässt sich grundsätzlich damit arbeiten.

In Baden-Württemberg wurde der Doppelcharakter des Begriffs als Struktur- und Prozess-Element folgendermaßen festgehalten: „Kommunale Gesundheitskonferenzen sind:

- Steuerungsgremien, die über bedarfsorientierte, kommunale Analysen und Handlungsempfehlungen zur Gesundheit beraten und über deren Umsetzung entscheiden.

- Prozesse, in denen die relevanten Akteure gemeinsam über kommunale Stärken und Schwächen verhandeln, den kommunalen Bedarf feststellen und nach Lösungen suchen.“ (Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren BW, 2010, S. 6)

Aus der Vielfalt der Determinanten von Gesundheit ergibt sich die Notwendigkeit, sich zu vernetzen und partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Dabei bleibt zunächst offen, auf welche Bereiche genau sich die Kooperation erstrecken soll. Im Wesentlichen geht es aber sowohl um die gesundheitliche und soziale Versorgung wie auch um die Prävention und Gesundheitsförderung. Koordination und Kooperation sind im Prinzip auf allen Ebenen nötig. Im Leitbegriff Partnerschaften für Gesundheit wird vor allem auf die internationale und nationale Ebene eingegangen. Hier werden die Landes- und Kommunalebene behandelt.

Alte und neue Kooperationsstrukturen der Gesundheitsförderung

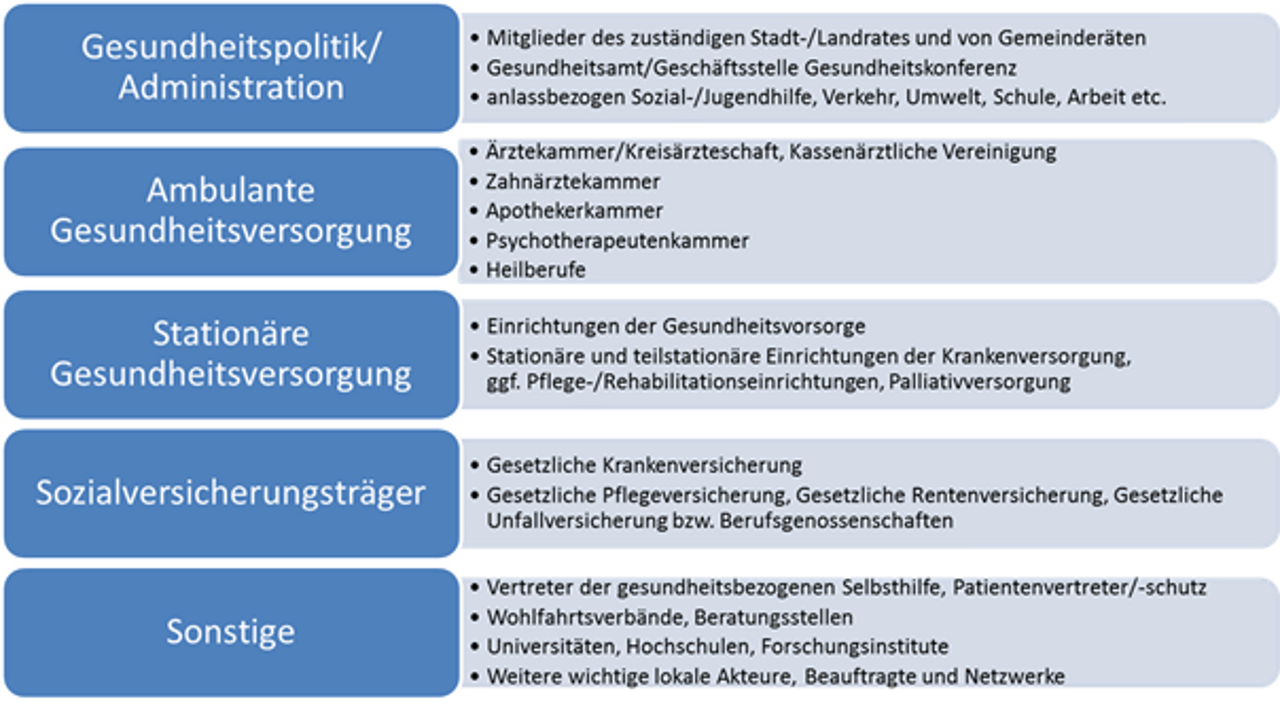

Kooperationsstrukturen der Gesundheitsförderung gibt es schon sehr lange; sie werden uneinheitlich benannt als kommunale bzw. regionale/Landes-Arbeitsgemeinschaften für Gesundheitserziehung bzw. für Gesundheitsförderung, als Arbeitskreise Gesundheit, in Nordrhein-Westfalen früher auch als Kommunale Arbeitskreise oder (jetzt) als Gesundheitskonferenzen. Ähnliche Kooperationsstrukturen haben sich auch in anderen Bereichen für andere Themen der Gesundheitsversorgung bewährt, z. B. als psychosoziale Arbeitsgemeinschaften, Pflegekonferenzen, Netzwerke Kinderschutz oder Armutskonferenzen. Ihre angezielte Zusammensetzung ist aus Abb. 1 ersichtlich, hat in der Realität aber sowohl auf Landes- als auch auf Kommunalebene starke Variationen.

Einige strukturelle und prozessuale Gemeinsamkeiten (allerdings auch mit starken regionalen Besonderheiten) sind meist jährliche Treffen, eine Geschäftsstelle/Koordinationsstelle als Infrastruktur, Ausschüsse/Arbeitsgruppen für Spezialthemen (als ständige Einrichtung oder ad-hoc), die Organisation von Fachveranstaltungen wie z. B. Gesundheitstagen sowie die Betreuung von Umsetzungs- und/oder Kooperationsprojekten.

Neben frühen Praxis- und Politikinitiativen haben auch mehrere große Forschungsvorhaben zur Entwicklung, Erprobung und Implementierung neuer Koordinationsstrukturen beigetragen, insbesondere die Gemeindeinterventionen der Deutschen Herz-Kreislauf Präventionsstudie (DHP, 1979 bis 1991), der Verbund Laienpotential, Selbsthilfe und Patientenaktivierung (1979 bis 1987) und die „Wohnortnahe Rheumaversorgung“ (1984 bis 1990).

Bei all den alten und neuen Kooperationsstrukturen handelt es sich um „intermediäre“, zwischen Akteurinnen und Akteuren und Zuständigkeitsbereichen vermittelnde Instanzen (Konferenzen, Netzwerke, Foren, Arbeitsgemeinschaften u. ä.). Es sind gebiets-, zielgruppen- oder problembezogene, unterschiedlich organisierte Verbundsysteme, die oft Staat, Markt und informelle Sphäre miteinander verknüpfen (Vermitteln und Vernetzen). Solche Strukturen sind aber auch in Politikfeldern anzutreffen, die nicht explizit mit Gesundheit befasst sind (z. B. Umwelt, Stadtplanung, Bildung), aber implizit auch für Gesundheit relevant sind. Diese Verbundsysteme bzw. Partnerschaften sind Systemschnittstellen zwischen verschiedenen Politiksektoren, ermöglichen also intersektorale Politik. Obwohl bei Gesundheitskonferenzen die Absicht intersektoraler Verknüpfung immer mitschwingt, gelingt dies, wenn überhaupt, bisher meist nur für die Kooperation zwischen Gesundheits- und Sozialbereich.

Bei den Gesundheitskonferenzen geht es auch implizit um das Spannungsfeld zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung im Gesundheitswesen. So wurde die Diskussion um die Einführung (insbesondere in Nordrhein-Westfalen) von vorangegangenen nationalen Umstrukturierungen in Frankreich inspiriert, die den 20 französischen Regionen mit Gesundheitsplänen und Budgethoheit, aber auch regionalen Gesundheitskonferenzen mehr Autonomie in der Gesundheitsversorgung einräumten. Das deutsche Gesundheitssystem ist dagegen von Korporatismus und Föderalismus geprägt. Die Bundesländer sind zuständig für die Bereiche Prävention, Krankenhausversorgung und Öffentlicher Gesundheitsdienst. Sie ergriffen in der Historie die Initiative für neue Kooperationsformen im Land und für die Kommunen, die in Ausgestaltung und Engagement zwischen den Bundesländern sehr unterschiedlich ausfielen. Die deutschen Erfahrungen strahlten später wiederum auf Österreich und punktuell auf die Schweiz aus.

Landesgesundheitskonferenzen (LGK)

In fast allen Bundesländern gibt es Koordinationsstrukturen für die gemeinsame Trägerschaft von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention. Diese sind außerordentlich heterogen bezüglich aller relevanten Strukturmerkmale.

Die Koordinationsstrukturen für Gesundheitsförderung und Prävention auf Landesebene haben Initiierungs- und Steuerungsfunktionen für ihre Mitglieder und die Landespolitik. Landesgesundheitskonferenzen gab es zuerst in Nordrhein-Westfalen (seit 1991), dann in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, inzwischen in fünf Bundesländern.

Die Landesgesundheitskonferenz in Sachsen-Anhalt hat den Charakter einer Veranstaltung sowohl für und mit der Fachwelt als auch der Bevölkerung, während in anderen Bundesländern die Konferenzen Strukturelemente der Public Health-Politik darstellen. Die Gesundheitskonferenz ist ein Instrument, das fast ausschließlich im Dienst der Umsetzung von Gesundheitszielen steht. Im zweiten Gesundheitsbericht des Landes Sachsen-Anhalt (1997) wurde nicht nur über die gesundheitliche Versorgung berichtet, sondern auch der Vorschlag von fünf Gesundheitszielen gemacht. Dies war die Grundlage für die erste Landesgesundheitskonferenz, bei der die fünf vorgeschlagenen Ziele akzeptiert und ein sechstes (Zahngesundheit) hinzugefügt wurde. Diese sechs Ziele (Senkung der Säuglingssterblichkeit, der Herz-Kreislauf-Sterblichkeit und Krebssterblichkeit auf Bundesdurchschnitt, Erreichen eines altersgerechten Impfstatus, Senkung des Verbrauchs und der Auswirkungen legaler Suchtmittel und Verbesserung der Zahngesundheit) sind Gesundheitsziele. Dabei wurden folgende Typen unterschieden:

- Ziele, die an Krankheiten orientiert sind, deren Früherkennung verbessert, fortschreitend verhindert und deren letaler Ausgang reduziert werden sollen, und

- Ziele, welche die Entstehung von Krankheiten mittels entsprechender (verhaltensorientierter bzw. medizinischer) Maßnahmen im Sinne des klassischen Präventionsansatzes erst gar nicht zulassen (Impfen und Gesundheitsförderung).

Zu den sechs Gesundheitszielen fanden „themenbezogene Workshops“ statt, die den Zweck hatten, die Ziele und die Umsetzungsmaßnahmen zu konkretisieren (MfAFGS, 2001). Das Ergebnis der Workshops war die Bildung von Arbeitskreisen und zum Teil auch Unterarbeitsgruppen dieser Arbeitskreise. Der gesamte Prozess von der Gesundheitsberichterstattung bis zur Umsetzung von Zielen wurde außerdem eng verknüpft mit einer landesweiten Gesundheitsstrategie („Initiative des Ministeriums für Arbeit, Frauen, Gesundheit und Soziales“) mit dem Titel „Vorsorgen – Gesundheit für Sachsen-Anhalt“.

Das Beispiel Sachsen-Anhalt beeindruckt durch die hohe Stringenz, mit der hier die Gesundheitspolitik nach dem gesundheitspolitischen Aktionszyklus (auch Regelkreis genannt: Public Health Action Cycle/Gesundheitspolitischer Aktionszyklus) verfährt: Situationsanalyse durch Berichterstattung (Gesundheitsberichterstattung), Formulierung von präzisen prioritären Zielen (Gesundheitsziele), Umsetzung mit Expertinnen und Experten und unter Beteiligung der Öffentlichkeit bei Steuerung durch das Ministerium sowie Evaluation des Erreichten mittels fortgeschriebener Berichterstattung.

Sachsen-Anhalt ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Gesundheitskonferenz ganz und gar im Dienste der Prävention und Gesundheitsförderung steht. Ihre unregelmäßigen Treffen sind dennoch eher sporadisches Ereignis in einem Prozess als festes Strukturelement.

In Mecklenburg-Vorpommern hat es zwar einen frühen Beginn mit 1998, aber keine große Kontinuität von Gesundheitskonferenzen gegeben. Seit einigen Jahren werden aber im Rahmen eines Aktionsbündnisses für Gesundheit Landeskonferenzen (im Sinne von Fachkonferenzen) abgehalten und hierdurch präventive und gesundheitsförderliche Aktivitäten gebündelt.

In Baden-Württemberg wurde 2013 die 1. Landesgesundheitskonferenz auf der Basis zweier vorangegangener „Gesundheitsdialoge“ durchgeführt. Als zentrale gesundheitspolitische Themen für den „Kongress in Stuttgart“ (Etikettierung laut Pressemitteilung) wurden die Handlungsfelder Gesundheitsförderung/Prävention, ambulante und stationäre Versorgung und Rehabilitation sowie die ambulante und stationäre Pflege einschließlich Palliativversorgung und Hospizwesen genannt. Gesundheitsförderung steht zwar an erster Stelle, der Anspruch richtet sich jedoch sehr viel umfassender auf die gesamte Gesundheitsversorgung.

Die Landesgesundheitskonferenz Berlin besteht seit dem Jahr 2004 und wurde 2006 im Dienstreformgesetz des Öffentlichen Gesundheitsdienstes verankert. Das Vorbild Nordrhein-Westfalen hat die Konzeption maßgeblich beeinflusst. In einzelnen Bezirken werden daneben Gesundheitskonferenzen in Form einer öffentlich zugänglichen Fachveranstaltung durchgeführt.

In Nordrhein-Westfalenwaren die Ottawa-Charta und das Gesunde-Städte-Projekt (1986) sowie die Vorstellung des Public Health Action Cycle/Gesundheitspolitischer Aktionszyklus durch das Institute of Medicine (1988) deutlich erkennbar die wichtigsten Meilensteine für die praktisch-politische und theoretische Entwicklung. Hierauf aufbauend wurde eine systematische Public Health-Politik gestartet, die 1988 mit der Landesgesundheitsberichterstattung begann, 1991 zur Landesgesundheitskonferenz führte, 1994/95 mit der Gründung der Gesundheitswissenschaftlichen Fakultät Bielefeld und des Landesinstituts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD) wichtige Infrastrukturelemente schuf, 1995 vorrangige Gesundheitsziele für NRW festlegte und das Modellprojekt „Ortsnahe Koordinierung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung“ startete. Noch bevor dieses vollständig ausgewertet war, wurden 1997 im Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst sowohl die Landesgesundheitskonferenz als auch die kommunalen Gesundheitskonferenzen formell implementiert und geregelt (§ 26 und § 24). Die Landeskonferenz hat die Aufgabe (nach § 26 Abs. 2 ÖGDG NRW), „gesundheitspolitische Fragen von grundsätzlicher Bedeutung mit dem Ziel der Koordinierung“ zu beraten und „bei Bedarf Empfehlungen“ abzugeben. „Die Umsetzung erfolgt unter Selbstverpflichtung der Beteiligten.“ Weitere (nicht gesetzlich vorgegebene) Aufgaben bestehen in der gemeinsamen Weiterentwicklung und Umsetzung der Gesundheitsziele und Gesundheitsberichterstattung für NRW sowie in der Betreuung des Projektverbundes „Gesundes Land NRW“. Die Mitglieder werden vom zuständigen Gesundheitsministerium einberufen (ungefähr wie in Abb. 1). Die Verknüpfung mit der kommunalen Ebene ist durch Mitglieder aus den kommunalen Spitzenverbänden des Landes gegeben.

Nordrhein-Westfalen hat mit Abstand die größte Kontinuität und präziseste Regelung für die Koordination auf Landesebene. In einer Evaluation wird zu Recht festgestellt, dass die Landesgesundheitskonferenz eine unverzichtbare organisatorische Neuerung der Gesundheitspolitik auf Landesebene darstellt. Die aufgegriffenen Themen können als relevant im Sinne eines vorhandenen Gestaltungsbedarfs in dem jeweiligen Politikbereich gelten. Der Anspruch, Anstoß zu einer neuen Kultur gemeinsamen Handelns im Gesundheitswesen zu sein, wird erfüllt (MGSFF, 2003). Einschränkungen sind zu machen, inwieweit und in welchen Bereichen die LGK als Steuerungsinstrument dient (und dienen kann) und inwieweit ihre Empfehlungen zu greifbaren Auswirkungen führen.

Hamburg ist ein Beispiel dafür, dass gleichsinnige Bestrebungen nicht unbedingt auf die Etikettierung als „Landesgesundheitskonferenz“ angewiesen sind, da länger zurückliegende Planungen für eine gesamtstädtische Strategie („Landesrahmenprogramm“) und die Bildung von Handlungskoalitionen zu bedeutsamen Gesundheitsproblemen bestanden. Allerdings gab es von 1992 bis 1997 eine „Gesundheitsförderungskonferenz“ auf gesamtstädtischer Ebene, deren Aufgaben inzwischen von der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung (HAG) wahrgenommen werden.

Kommunale Gesundheitskonferenzen (KGK)

Kommunale Gesundheitskonferenzen gibt es in systematisch eingeführter Form bisher (2015) nur in fünf Bundesländern, in weiteren neun wird an einzelnen Stellen damit experimentiert. 2014 waren rund 130 kommunale Koordinations- und Kooperationsgremien bekannt (Hollederer, 2015. Die Bezeichnungen variierten: Kommunale Gesundheitskonferenz (NRW, Baden-Württemberg), Bezirkliche Gesundheitskonferenz (Berlin), Gesundheits- und Pflegekonferenzen (Hamburg), auch Regionale oder Kreis-Gesundheitskonferenzen. Wenn die neueren Entwicklungen in Bayern und Niedersachsen, die unten noch beschrieben werden, mitgezählt werden, existieren derzeit in weit mehr als 200 kreisfreien Städten und Landkreisen Strukturen nach diesem Vorbild. Damit ist mehr als die Hälfte der Kommunen in Deutschland abgedeckt. Der Schwerpunkt liegt in Westdeutschland.

In Gesetzen und Programmatiken geht es um die gesundheitliche und soziale Versorgung, die Planung und Gestaltung des Gesundheitswesens. Die Gesundheitsförderung und Prävention hat dabei an Bedeutung gewonnen. Faktisch wird die Arbeit meist auf bestimmte Problembereiche und Bedarfe fokussiert. Im Vordergrund stehen chronische Erkrankungen mit ausgeprägten psychosozialen Komponenten (Abhängigkeiten, psychische Störungen) oder bestimmte Zielgruppen (Kinder und Jugendliche, Alte und Pflegebedürftige). Überwiegend sind die konkreten Projekte eher als allgemeine Gesundheitsförderung und nur selten als gezielte Krankheitsprävention einzuordnen. Daneben gibt es auch primärpräventive Themen, besonders häufig ausgerichtet auf die Settings Schule und Kindergarten. In den letzten Jahren kam es unter dem Dach der Gesundheitskonferenzen auch zu einer stärkeren Verzahnung der Gesundheitsförderung mit der Arbeitsförderung (Gesundheitsförderung und Arbeitslosigkeit).

Die grundlegende Idee ist in den meisten Fällen, im lokalen Rahmen eine informationsgestützte Diskussion der Probleme und Bedarfe zu führen und dann mit der Gesundheitskonferenz als Steuerungsinstrument die lokale Gesundheit und Gesundheitsversorgung zu verbessern. Gesundheitsberichterstattung spielt dabei, wo immer sie vorhanden ist, eine wichtige Rolle. Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖDG) (Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) und Gesundheitsförderung) hat in seiner Verantwortung für die Gesundheitsberichterstattung, aber auch darüber hinaus als Moderator und Träger der Geschäftsstellen eine Schlüsselrolle inne. Gesundheitskonferenzen können Gesundheitsberichte initiieren bzw. bewerten.

In Baden-Württemberg legte eine Projektgruppe „Kommunale Gesundheitskonferenzen“ 2010 einen Bericht bzw. eine Mischung aus Bestandsaufnahme und konkreter Planung vor, in dem die Einrichtung und Umsetzung von Kommunalen Gesundheitskonferenzen in diesem Bundesland konzipiert wurden. Erste Ergebnisse einer Evaluation bestätigen Erfahrungen, die auch andernorts gemacht wurden. Eine Online-Umfrage bei den Hamburger Gesundheitsämtern ergab im Herbst 2015, dass in allen sieben Hamburger Bezirken Gesundheits- oder Pflegekonferenzen bzw. Mischformen existierten, jedoch nur in drei von sieben Ämtern Aktivitäten im Hinblick auf das Präventionsgesetz geplant waren. Auf Basis einer zukünftigen Landesrahmenvereinbarung und im Rahmen des Paktes für Prävention soll das kommunale Gesundheitsförderungsmanagement einschließlich der Gesundheitsförderungskonferenzen gestärkt werden.

Beispiele guter Praxis

Es gibt viele Beispiele guter Praxis von sehr aktiven Gesundheitskonferenzen (besonders in NRW), die auf den Internetseiten der betreffenden Städte gut dokumentiert sind (z. B. Bielefeld, Dortmund, Duisburg, Essen und Hamburg-Altona).

Auf der Quartiersebene wird die Kooperation und Koordination meist in Form „Runder Tische“ (Beispiel „Lenzgesund“) organisiert. Aus vielfältigen Gründen sind wirkliche Steuerungsfunktionen von ihnen kaum wahrzunehmen. Dies sind insbesondere die Verankerung der beteiligten Akteurinnen und Akteure in ihren jeweiligen hierarchischen Verantwortlichkeitsstrukturen und das Fehlen von Entscheidungsgewalt über einzusetzende finanzielle und personelle Ressourcen.

In Bayern stellen Gesundheitsregionenplus einen neuen gesundheitspolitischen Ansatz dar (Hollederer u. a., 2017). Sie bauen konzeptionell auf Vorerfahrungen des Modellprojekts „Regionale Gesundheitskonferenzen in Bayern“ auf (Hollederer & Stühler, 2017). Zielsetzung ist es, den Gesundheitszustand der Bevölkerung – auch im Hinblick auf die gesundheitliche Chancengleichheit – zu verbessern und die gesundheitsbezogene Lebensqualität zu erhöhen (Hollederer u. a., 2017). Die Gesundheitsregionenplus schaffen regionale Gesundheitsnetze, die die Zusammenarbeit der Akteurinnen und Akteure im Gesundheitswesen unterstützen, den Austausch von Informationen erleichtern und sektorenübergreifende Abstimmungsprozesse begünstigen. Dabei widmen sich die Gesundheitsregionenplus insbesondere den Handlungsfeldern Gesundheitsversorgung, Gesundheitsförderung/Prävention sowie Pflege.

Das Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege setzt auf freiwillige Beteiligung (statt Gesetzgebung) und trifft auf eine breite Akzeptanz und großes Interesse in den Städten und Landkreisen. Seit Einführung des Förderprogramms im Jahr 2015 wurden 57 Gesundheitsregionenplus finanziell vor allem für die Geschäftsstellenfunktion gefördert. Sie decken 72 (der 96) bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte ab. Wie die Online-Steckbriefe der geförderten Gesundheitsregionenplus am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zeigen, stehen im Handlungsfeld Gesundheitsversorgung Projekte zum Erhalt der ärztlichen und pflegerischen Versorgung, der verbesserten sektorenübergreifenden Versorgung, der Aufbau von Gesundheitsnetzwerken und die Förderung der Gesundheitskompetenz im Vordergrund. Im Handlungsfeld Gesundheitsförderung und Prävention liegt der Fokus auf Projekten mit Zielgruppen- oder Settingbezug sowie der Verbesserung des Gesundheitsverhaltens.

In Niedersachsen wurden nach einer Modellprojektphase („Zukunftsregionen“) inzwischen 37 „Gesundheitsregionen Niedersachsen“ aufgebaut. Sie können eine finanzielle Förderung zur Strukturbildung und für neue Versorgungs- und Kooperationsprojekte erhalten (LVG & AFS, 2018). Die Konzeption sieht nicht nur eine elaborierte Struktur in der Gesundheitsregion, sondern darunter auch regionale Gesundheitskonferenzen im Sinne von regelmäßigen Fachtagungen vor.

Möglichkeiten und Grenzen

Systematische Evaluationen gibt es bisher wenig, am umfassendsten noch aus NRW. Allgemeine Aussagen sind deswegen schwer, weil es keine einheitlichen Zielsetzungen gibt, und das Erreichbare auch davon abhängt, wie stark die Gesundheitskonferenzen formell implementiert und in der Kommunalpolitik akzeptiert sind.

Hollederer hat die Positiva und Negativa aus vorliegenden Erfahrungsberichten und Evaluationen zusammengefasst (siehe Abb. 2).

Stärken | Schwächen |

+ Hoher Beteiligungsgrad | - Mangelnde Finanzierung vereinbarter Projekte |

+ Organisationsübergreifende Zusammenarbeit | - Selten Erweiterung der Gesundheitsversorgung oder Umstrukturierung |

+ Vernetzung der Akteure | - Geringer Einfluss, wenig Wirkmacht, kaum Entscheidungs-/Handlungsmöglichkeiten |

+ Verbesserung von Koordination und an Schnittstellen | - Kaum Politikfelder übergreifende Vernetzung |

+ Graduelle Verbesserung der Versorgung(squalität) | - Geringer Bekanntheitsgrad bei Politikern |

+ Sensibilisierung der Öffentlichkeit | - Fehlende Evaluationsinstrumente |

+ Herstellung von Transparenz | - Knappe personelle Kapazitäten |

Abb. 2: Ergebnisse von Evaluationen (Quelle: Hollederer, 2015)

Insbesondere aus der umfangreichen Evaluation der „ortsnahen Koordinierung“ und den späteren kommunalen Gesundheitskonferenzen in Nordrhein-Westfalen haben sich als Hauptprobleme herauskristallisiert: Konkurrenzprobleme zwischen bestimmten Anbietern, Entscheidungskompetenzen auf überörtlichen Ebenen, die Vernetzung und Kooperation mit GKV-finanzierten Strukturen und nur begrenzte Umsetzungserfolge. Neuere Übersichtsarbeiten (Hollederer 2015) betonen als Hauptprobleme:

- Enge Gestaltungsspielräume durch bundesweit geregelte Vereinbarungen

- Häufig fehlende Entscheidungsbefugnisse durch z. B. Zusammenlegung von Institutionen (Krankenkassen) und Zentralisierung

- Status als Konsens- statt Beschlussgremium

- Mangelnde Politikfeld übergreifende Zusammenarbeit

- Handlungsempfehlungen gibt es meist nur zu „weichen“ Themen

- Fehlender Etat für Umsetzungen; unzureichende kommunal-politische Rahmenbedingungen allgemein („kommunale Ebene ist ausgeblutet“)

Eine sehr präzise Ausführungsverordnung in NRW von 1999 sollte unterstützen, dass Empfehlungen der Gesundheitskonferenz tatsächlich von den Akteurinnen und Akteuren in kontrollierbarer Weise umgesetzt werden. Sie wurde jedoch 2006 von einer späteren Regierungskoalition aufgehoben, sicher im Einverständnis mit den meisten Kommunen, die die präzisen Vorgaben in den Empfehlungen als Überregulierung und Eingriff in die kommunale Gestaltungsautonomie empfanden.

Eine allgemeine „Zwickmühle“ besteht darin, dass die Kommunalen Gesundheitskonferenzen dort am erfolgreichsten sein können, wo es tatsächlich um lokale Probleme geht, andererseits aber viele lokale Probleme nur auf höheren politischen Ebenen beeinflussbar sind (Bundesgesetzgebung, bundesweit gesteuerte Politik der sozialen Leistungsträger etc.). Zielerreichung, Prozess- und Ergebnisqualität hängen daher erheblich vom gewählten Thema bzw. den aufgegriffenen Problemlagen ab.

Als zentrale Probleme für die zukünftige Weiterentwicklung der Gesundheitskonferenzen lassen sich zusammenfassen: die begrenzte Reichweite der ÖGD-Gesetze für kommunale Gesundheitspolitik, die Hindernisse für intersektorale Kooperation und die Umsetzungsschwierigkeiten bei im Prinzip „richtigen“ Gesetzen und Programmen.

Darüber hinaus gibt es erhebliche Probleme, Gesundheitskonferenzen mit gleichsinnigen Bestrebungen zu verknüpfen. Auf horizontaler Ebene stellt sich die Frage, warum „Integrierte kommunale Strategien“ bzw. integrative Handlungskonzepte, Präventionsketten, Netzwerke Frühe Hilfen, Kinderschutz-Netzwerke, Koordinierungsstellen des Kooperationsverbundes gesundheitliche Chancengleichheit, Gesunde Stadt-Projekte etc. in aller Regel völlig losgelöst nebeneinander Netze und Koordinationsgremien schaffen, obwohl dies alles (lokal und auf Landesebene) in ein vernünftiges Gesamtkonzept integriert werden müsste.

Vertikal ist die Kommune in Bundesländern mit einer gezielten Public Health-Politik (NRW, Baden-Württemberg) immerhin programmatisch klar mit der Landesgesundheitskonferenz verknüpft. Für Hamburg gilt das für die Hamburgische AG für Gesundheitsförderung und das Kommunale Gesundheitsförderungsmanagement der Bezirke schon weniger, soll aber im Rahmen der durch das Präventionsgesetz vorgesehenen Landesrahmenvereinbarung weiterentwickelt werden.

Für eine in dem Präventionsgesetz vorgesehene „Nationale Präventionskonferenz“ sind ähnliche Probleme bezüglich der Landesgesundheitskonferenzen (und -behörden) vorprogrammiert. Über die Zusammenarbeit der Kommunalen Gesundheitskonferenzen mit Koordinierungsgremien auf niedrigeren Ebenen, z. B. Runden Tischen in Stadtteilen und Quartieren, gibt es keine Informationen. Aber auch in diese Richtung wäre eine systematische Koordination und Kooperation wünschenswert.

Perspektiven

Aus der vorliegenden Literatur lassen sich einige notwendige Voraussetzungen herausdestillieren, ohne die Gesundheitskonferenzen nicht wirklich wirksam werden können. Dazu gehören:

- Ein politischer Wille und definierter Auftrag mit möglichst präziser Aufgaben- bzw. Prioritätenfestlegung

- Möglichkeiten, Ergebnisse in die kommunalpolitischen Gremien einzubringen

- Finanzielle Basisausstattung und Ressourcen (möglichst fester Etat) für Umsetzung

- Eine Geschäftsstelle/Infrastruktur bzw. ein engagiertes Gesundheitsamt

- Fachliche Kompetenz und Integrationsfähigkeit bei der Leitung der Gesundheitskonferenz

- Personelle und materielle Ressourcen

- Fähigkeiten zur Gesundheitsberichterstattung und Public Health-Wissen

- Gute Auswahl und Aufbereitung der Themen

- Neutrale, wertschätzende Sitzungsmoderation

Hollederer (2016) hat das vorliegende Wissen in je zehn Empfehlungen für die Sicherung der Prozess- und der Ergebnisqualität für Praxis und Politik gebündelt zusammengefasst. Wenn die Gesundheitskonferenzen bundesweit eine Schlüsselrolle für die Gesundheitsförderung bekommen sollen, ist als Voraussetzung ein verbindlicheres Mandat der Gesundheitsämter und der von ihnen moderierten Gesundheitskonferenzen unabdingbar. Dieses stärkere Mandat muss mit Ressourcen, Anreizen und Sanktionsmöglichkeiten verknüpft sein. Selbstverpflichtung allein reicht als Steuerungsinstrument für Koordination, Kooperation und Maßnahmenumsetzung nicht aus. Eckpunkte eines solchen verbindlichen Mandats wären in erster Linie:

- Die Gesundheitskonferenz ist ein fest institutionalisiertes Instrument nicht nur der Koordination von Selbstverpflichtungen, sondern mit Entscheidungsbefugnissen über Prioritäten und Budgetbereitstellungen für Umsetzungsaktivitäten.

- Es besteht ein rechtlich abgesicherter Auftrag, dem lokalen Parlament Entwicklungspläne für Prävention und Gesundheitsförderung (und Qualitätsentwicklung der Gesundheitsversorgung) vorzuschlagen („Fachpläne Gesundheit“).

- Sie hat den Auftrag, Kompetenzen und Ressourcen, um zu Gesetzesvorhaben und Programmen der Gesundheits-, Sozial-, Stadtentwicklungs- und Umweltpolitik Stellung nehmen zu können und Rechenschaft über deren Berücksichtigung zu erhalten (wie z. B. bei Umweltverträglichkeitsprüfungen).

Ein solches Mandat ist derzeit allerdings nur eine Vision für die fernere Zukunft der Gesundheitsförderung auf kommunaler Ebene.

Am aktuellen Rand der Entwicklung hat der qualitative und quantitative Ausbau der Prävention und Gesundheitsförderung im Zuge des Präventionsgesetzes seit 2015 eine neue Chance für die Gesundheitskonferenzen mit sich gebracht. Die lebensweltorientierte Gesundheitsförderung braucht sinnvollerweise Steuerungsgremien. Sie sind auch nach den Vorgaben des Leitfadens Prävention für Setting-Projekte verpflichtend (GKV-Spitzenverband 2020). In Regionen mit etablierten Gesundheitskonferenzen kann insbesondere die Kommunale Gesundheitsförderung an bewährte regionalspezifische Präventionsstrukturen unter diesem Dach anknüpfen, damit Doppelstrukturen vermeiden und Projekte in langfristige, populationsbezogene Präventionsstrategien der Kommunen einbinden.

Literatur:

Baggott, R. (2013). Partnerships for public health and well-being. Policy and Practice: New York.

GKV-Spitzenverband (2020). Leitfaden Prävention. Berlin.

Hollederer, A. (2013). Die Entwicklung der Gesundheitskonferenzen in Deutschland (Präsentation), Gemeinsamer Kongress Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP) und Deutsche Gesellschaft für Medizinische Soziologie (DGMS) am 20.9.2013 in Marburg.

Hollederer, A. (2015). Gesundheitskonferenzen in Deutschland: ein Überblick. Gesundheitswesen 77(03), 161–167. DOI: 10.1055/s-0033-1361109.

Hollederer, A. (2016). Regionale Gesundheitskonferenzen und Gesundheitsregionen plus in Deutschland: Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualitäten. Public Health Forum 24 (1), 22–25. doi.org/10.1515/pubhef-2016-0008.

Hollederer, A., Eicher, A., Pfister, F., Stühler, K., Wildner, M. (2017). Vernetzung, Koordination und Verantwortung durch Gesundheitsregionenplus: Neue gesundheitspolitische Ansätze und Entwicklungen in Bayern. Das Gesundheitswesen 79 (08/09), 613–616. DOI: 10.1055/s-0035-1555892.

Hollederer, A., Stühler, K. (2017). Kooperation im Gesundheitswesen: Formative Evaluation des Modellprojekts Regionale Gesundheitskonferenzen in Bayern. Das Gesundheitswesen 79(08/09), 605–612. DOI: 10.1055/s-0041-110673.

LVG, AFS – Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. (Hrsg.) (2018). Gesundheitsregionen Niedersachsen: Leitfaden. Hannover.

MfAFGS – Ministerium für Arbeit, Frauen, Gesundheit und Soziales (2001). Gesundheit für Alle: die 6 Gesundheitsziele. Zwischenbericht zur 2. Landesgesundheitskonferenz am 06.03.2002 in Magdeburg.

MGSFF – Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes NRW (Hrsg.) (2003). Evaluation des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) des Landes NRW. Abschlussbericht. Hamburg, Köln.

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren Baden-Württemberg (2010). Bericht der Projektgruppe „Kommunale Gesundheitskonferenzen“. Reutlingen.

Weiterführende Literatur:

Fehr, R., Fleuren, T., Hassel, H. (2015). Kommunale Gesundheitskonferenzen: Netzwerkarbeit in der Gesundheitsförderung. In J. Kuhn (Hrsg.): Gesundheit fördern mit dem ÖGD (S. 143–150). Göttingen: Hogrefe.

Knesebeck, O. v. d. u. a. (2001). Evaluation einer gesundheitspolitischen Intervention auf kommunaler Ebene. Das Modell „Ortsnahe Koordinierung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung in NRW“, in: Gesundheitswesen 63, 35–41.

Leykamm, B. (2012). Kommunale Gesundheitskonferenzen – Einblicke in aktuelle Entwicklungen. Präsentation beim „3. Statussymposium - Die Gesundheitsstrategie in Dialog“ am 31.10.2012 in Stuttgart.

Lorentz, C., Wolf, K., Trojan, A. (2013). Der Runde Tisch Lenzgesund als Drehscheibe für die Entwicklung von Gesundheitsförderung im Quartier. Eine Gesamtbilanz. In A. Trojan, W. Süß, C. Lorentz, S. Nickel, K. Wolf (Hrsg.). Quartiersbezogene Gesundheitsförderung. Umsetzung und Evaluation eines integrierten lebensweltbezogenen Handlungsansatzes (S. 360–383). Weinheim/Basel: Beltz.

Miksch, A. (2015). Qualitätsentwicklung in den Kommunalen Gesundheitskonferenzen. Empfehlungen zur Weiterentwicklung. Regionalkonferenz Baden-Württemberg. Zugriff am 18.07.2021 unter www.gesundheitsamt-bw.de/fileadmin/LGA/_DocumentLibraries/SiteCollectionDocuments/01_Themen/Gesundheitsfoerderung/160518_QE_KGK.pdf.

Rieger-Ndakorerwa, G., Stehr, G., Nießen, J. (2016). Zur Rolle und Funktion der Gesundheits- und Pflegekonferenzen in Hamburg bei der gesundheitszielbezogenen Umsetzung des Präventionsgesetzes in den Lebenswelten der Kommune. Gesundheitswesen 78 - V20. DOI: 10.1055/s-0036-1578835.

Siegrist, J., Geraedts, M., Damerow, T. (2003). Die Landesgesundheitskonferenz des Landes Nordrhein-Westfalens: Abschlussbericht über die Evaluation eines Instruments der Gesundheitspolitik nach 10-jährigem Bestehen. Im Auftrag des MfGSFF des Landes NRW, Düsseldorf.

Weihrauch, B. (2002). Gesundheitsziele – gesundheitspolitische Bedeutung und Entwicklungsansätze in den Ländern. Präsentation beim 8. Kongress Armut und Gesundheit in Berlin.

Werse, W. (2013). Kommunale Gesundheitskonferenzen. Journal für Gesundheitsförderung 2 (2), 36–41.

Internetadressen:

Aktionsbündnis für Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern:

www.aktionsbuendnis-gesundheit-mv.de/Aktionsb%C3%BCndnis/Aktionsbuendnis

Fachstelle für Prävention und Gesundheitsförderung Berlin: www.berlin.gesundheitfoerdern.de/Landesgesundheitskonferenz.1012.0.html

Geförderte Gesundheitsregionenplus in Bayern:

www.lgl.bayern.de/gesundheit/gesundheitsversorgung/gesundheitsregionenplus/gefoerderte_regionen

Gesundheitskonferenzen in NRW:

www.lzg.nrw.de/ges_land_nrw/konf/index.html

Landesgesundheitskonferenz Baden-Württemberg:

www.gesundheitsdialog-bw.de/landesgesundheitskonferenz

Zielthemen und prioritäre Handlungsfelder in Sachsen-Anhalt:

http://gesundheitsziele.de/cgi-bin/render.cgi?__cms_page=gz_in_den_bl_sachsen-anhalt

Verweise:

Determinanten der Gesundheit, Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsförderung und Arbeitslosigkeit, Gesundheitsziele, Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) und Gesundheitsförderung, Partnerschaften für Gesundheit, Präventionsgesetz, Public Health Action Cycle / Gesundheitspolitischer Aktionszyklus, Vermitteln und Vernetzen

Suche

Suche